科研动态

科研动态丨IF=11 我院内分泌科冯兴中、高慧娟团队发表“代谢疾病连续谱”新框架综述

近日,我院内分泌科冯兴中、高慧娟团队在 Current Obesity Reports(影响因子11.0,中科院一区Top期刊)发表了题为《Beyond Discrete Diagnoses: Conceptualizing Obesity-Associated Metabolic Disorders as a Unified, Dynamic Continuum》的最新综述。

文章提出以统一、连续的机制框架理解肥胖、脂肪肝、代谢综合征和2型糖尿病之间的关联,为代谢性疾病的病程演变和综合管理提供了新的视角。

文章从大量研究证据出发,对肥胖、代谢功能相关脂肪性肝病(MAFLD)、代谢综合征(MetS)以及2型糖尿病(T2DM)等常见慢性代谢性疾病进行了系统性再思考,认为这些疾病在病理基础上联系紧密,随着代谢状态长期失衡,在不同阶段呈现出不同临床表现。同一位患者在某个时间点可能表现为肥胖,在另一时间点又符合脂肪肝、代谢综合征或糖尿病的诊断,这些看似分散的诊断背后,其实反映的是同一条病程上不同的阶段性表现。

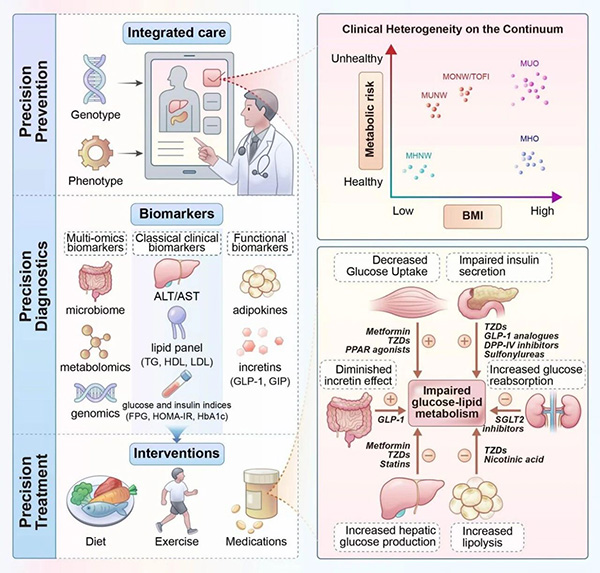

文章指出,现行以阈值为主的诊断方式,例如依赖血糖、血脂、体重指数或肝脏脂肪含量等分界点来判断疾病存在与否,往往无法准确反映机体真实的代谢状态。综述强调,影响病程演变的,是胰岛素抵抗、慢性低度炎症、脂代谢紊乱、脂肪异位沉积、肠道菌群变化以及多器官协调能力下降等一系列机制,这些变化从肥胖早期便已出现,并随着时间累积,逐渐推动患者向更复杂的代谢失调发展。

这种“由同一机制出发、逐渐展开”的疾病模式,与中医对这一类疾病的认识有着天然呼应。中医认为,肥胖、痰饮、消渴、郁证等虽名不同,但常源于类似的病机基础,可概括为“虚气流滞、气虚生毒”。所谓“虚气流滞”,是指人体自身的正气亏虚,机体推动、运化的力量减弱,各项功能的节奏随之放缓,代谢容易出现堵滞;“气虚生毒”强调在这种低效状态长期存在时,湿、痰、瘀、浊等病理因素更易在体内积聚,进一步影响脏腑调节。文章中描述的脂代谢变化、炎症水平升高等过程,用中医的角度来看,正是这一病机逐渐深化的表现。

论文特别指出,肥胖和脂肪肝阶段是整个病程中相对可逆、也是最值得关注的环节。此时如果能够通过饮食结构、生活节律、运动模式、情志调适等方式减轻代谢压力,再辅以必要的治疗,常能有效延缓甚至改变疾病发展的方向。中医“治未病”“既病防变”的理念在这一阶段尤为贴切,通过调整体质、改善脏腑功能,有助于机体重新获得调节能力。

在干预方式上,文章建议从多个层面同时介入,包括胰岛敏感性、脂质代谢、炎症反应、肠道菌群、内脏脂肪积累及肝脏能量负担等方面的综合调控。这样的多通路干预框架,也与中药复方“多靶点、整体调和”的特征十分接近。结合这一思路,我院内分泌科冯兴中、高慧娟团队近年来围绕糖复康、糖抵方、糖肾汤、黄芪四妙汤等系列方药持续开展临床和基础研究,重点观察其在改善脂肪蓄积、提高胰岛功能、降低炎症水平、调节肠道屏障等方面的潜在价值。目前已有初步结果显示部分方药在关键代谢环节上呈现积极信号,相关临床试验正稳步推进,也欢迎符合条件的患者参与研究,共同推动中西医结合在代谢疾病领域的进一步发展。

在代谢状态评估方面,文章提出可将中医“四诊合参”与现代多模态数据结合使用。例如,舌象、脉象、体态、睡眠、情志等传统诊察内容,与体成分分析、代谢指标、脉搏波特征、面舌影像等数字化数据共同整合,能够更全面地呈现机体代谢稳态的偏离程度及其变化趋势。这种综合评估方式保留了中医对整体状态的细腻观察,借助现代技术提供的客观量化,为个体化管理提供了更具针对性的参考。

这篇综述不仅体现了我院内分泌团队在代谢疾病机制研究上的长期积累,也展示了医院在中西医结合方向的优势特色。通过建立“代谢连续谱”与“中医稳态偏离”的共同表达框架,两种医学体系在理解代谢病的发生与演变方面实现了更为深入的互相印证。未来,我院将继续推动中西医结合研究,从单纯的疾病治疗走向稳态恢复与长期健康维护的目标,为肥胖、脂肪肝、代谢综合征和糖尿病等慢性代谢性疾病提供更系统、更前瞻的治疗与管理方案。

京公网安备 11010702002281号

京公网安备 11010702002281号